文 | Mandy王梦蝶、彬萌

(36氪作者胡思齐对此文亦有贡献)

一夜之间,杜均成了街知巷议的币圈第一庄家。

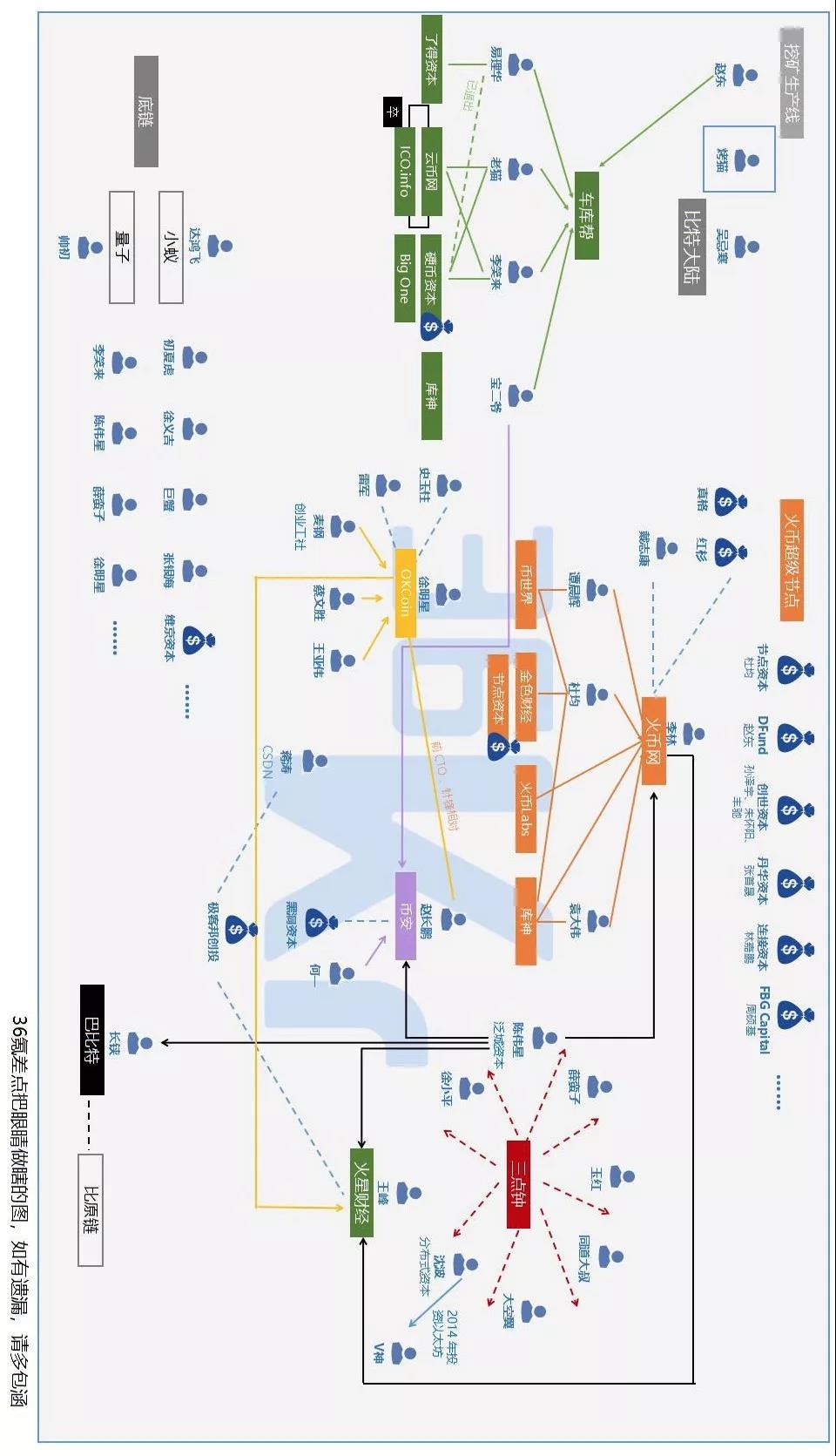

对外以“金色财经创始人”名头行走江湖的杜均,被冠上承销商、媒体、做市商三位一体的帽子。

2017年下半年,疾风骤起,韭菜遍野。行业需要口舌,“得媒体者得天下"的说法被众多大佬称是。金色财经乘势而起,时至近期,据36氪接触的项目方称,单个项目的系列文章打包价格已经飚升至5个BTC。

媒体站在舆论的浪潮之巅,可以算作一个“Easy Target”,杜均的故事被包装成一个短短数月翻身上马、驰骋商场的“草莽上位记”,味道十足。

但是,事实上,一切并非发生于几个月内,而是历经数年沉浮。杜钧只身坐不稳这个“庄”,以火币为核心的集团网络远比墙外人看到的庞大、坚实。在“币圈”这个大江湖中,火币集团确实是一座高峰,却也只是群山中的一家。

同时,这些林立的山头之间,都有着千丝万缕的交集,联姻式的交叉入股,闭环式的布局,精细化的送水一条龙服务。

此时的币圈正像春秋时期,个怀野心、争权者众、风声鹤唳,江湖中的每个集团“对韭当割”的工具与姿势不同,却也会为了共同的利益近交远攻,关系捆绑,共享资源;同时,人人皆想掌握话语权,占领韭菜的心智,正如百家争鸣。

只不过,春秋的争鸣发生在樯橹灰飞烟灭的战局里,今天的争鸣发生在铺天盖地的微信群里。

说白了,大家共乘一船,都怀着掌舵的梦,而载舟和覆舟的,正是韭菜。

在这个比魔幻现实小说更精彩的江湖之中,“既往者”如李笑来、老猫、宝二爷,以布道者的姿态,从草根走上“神坛”,癫狂时期李笑来的项目连白皮书也懒得写,就能20分钟募到数亿元。

“中坚者”如李林、杜均、徐明星、赵长鹏,以交易所为中心,在送水路上设置连环关卡——项目冒着"生命危险"割韭菜攒的“辛苦钱”,走过火币的套路,可能就不剩几个钢镚了。

“开来者”如陈伟星、玉红、王峰,一手diss古典互联网,一手以古典互联网积攒的影响力和招数笼络新的韭菜,力求迅速“上位”。

伺机试探入局者”更是前赴后继。

他们能拼成群像,也能分叉成一个赛一个精彩的故事。

时机是火,累积是柴。一切早在2013年就埋下种子。

如果此文是一出大戏,此刻要打出字幕:五年前。

2013年,比特币发布了0.8版本,这是比特币历史上最重要的版本,它完善了比特币节点本身的内部管理、优化了网络通讯。在此之后,比特币才真正支持全网的大规模交易,美国政府在听证会上首次承认其合法地位,比特币的信仰与理念也从核心圈辐射出来。

币价由十几美元暴涨到11月最高点的一千多美元,翻了百倍。

对投机敏感的国人批量涌入,2013年年中到年底,人民币参与的比特币交易量大增,6个月内的人民币交易占比,由此前总交易量的10%飙升到50%以上。

号称持有6位数比特币的李笑来一直试图讲述的“比特币首富”神话,正是一针适时的兴奋剂。故事的听众,不少成了”李式方法论"的忠实门徒。日后李笑来在《得到》上大谈财富自由之道,知识付费栏目一年的收入高达2500万元,也就不足为奇了。

2013年,车库咖啡被打上“币圈发源地”的烙印。往来谈笑的李笑来、宝二爷、老猫、赵东、赵国峰、易理华、吴刚、暴走恭亲王等人,这就是币圈的“半壁江山”了。

除了垄断当时的场外交易,这几位把精力都聚焦在了挖矿上,投了2亿人民币在“烤猫”的矿机生意上,结果却是血本无归。烤猫在15年卷款“人间蒸发”了,至今“烤猫去哪了”还是币圈遗留的未解之谜。

然而,值得一提的是,同年吴忌寒创立了比特大陆,生产矿机,次年月净利润达到2亿元人民币,至今,比特大陆自身直接掌握65%左右比特币全网算力,比特资方包括红杉、创新工场等。

也是2013年,有两伙人没财富自由,却更“深谋远虑”,他们看到挖矿这件事实际处于利益链底端,资产模式并没有垄断性,开始布局交易所。

一是李林、杜均、胡东海、袁大伟,他们创立了火币网,找到过李笑来,并没得到青睐,也见过一票主流古典VC,一位当时见过李林的投资人回忆道:我们认为很荒谬,他当时说要把融资的钱一半用来囤币。不过,还是有人看懂了,11月戴志康和真格投了火币的天使,次年3月红杉投了Pre-A轮。

二是原豆丁网的徐明星,他在投资人麦刚帮助下,拿到了蒋涛、蔡文胜、Pre-Angel创始人王利杰、雷锋网创始人林军等的天使融资,创办了OKcoin,又在几个月后完成了千万美元的A轮融资,资方包括策源创投、曼图资本、创业工场等。

二者的思路有所差异,火币网是平台向用户放贷,且融资融币的总量是有限的;OKCoin的融资融币形式是P2P的,利率市场化,这也在一定程度上决定了发展路径,不过,这是后话了。

火币和OKcoin虽然填补了市场空白,但因彼时用户和交易量与现在不可同日而语,又没有教育培训出身的“布道神功”,这几位日后呼风唤雨的大佬,只能活跃在小圈子里。

到13年底、14年初,火币的交易额不足今天的百分之五,OKcoin的月收入也就20万元人民币,宣称盈亏平衡。徐明星在媒体采访时还沾沾自喜地透露:“手上持有价值将近500万人民币的比特币,足够在北京市区买套房了。”

这与几年后遍地一夜暴富的魔幻故事时期相较,明显缺乏吸引力。

当时的他们,一定未曾想过,今天,光收单个项目的上币费,就有轻松的数百万美元入袋,更不要提送水的链条闭环了。

如果说2013年的行业拐点是属于比特币的,2014年,以太坊被载进了数字货币史册。

2014年,时年20岁的以太坊创始人V神,带着一个中文蹩脚的翻译,敲开了杜均的北京办公室的门,杜均听后判断压根不靠谱。之后V神南下,找到后来的分布式资本创始人沈波,拿到了投资。

一如历史,一批人总是看不到下一批的人的描绘的未来。

2014年7月,ETH开始了42天分为三个阶段的ICO,最初14天,1个BTC可以换得2000个ETH,一个ETH,也就是1美元多一个。42天结束,共募集了总量三万余个BTC,震惊业界。

此后一年,ICO项目小规模爆发了一波。WAVES、Lisk、国内项目小蚁、领萌宝、元界等都成功ICO,也应运而生了一批区块链众筹平台,国外包括bnktothefuture,国内有币众筹、云币网、ICO365。

然而,项目质量参差不齐、技术远未成熟、用户教育不足等导致这次爆发的后劲远不比17年,项目上线频频破发,众筹中途夭折。更糟糕的是,16年5月,以1.5亿美元成为史上最高金额众筹案例的TheDAO(这本身还不是个区块链项目)被黑客攻克,丢失了360万枚以币。

普通用户基础本来就薄弱,恶劣的环境导致ICO市场成了烫手山芋,不少众筹平台销声匿迹了。(但是请记住云币网这个名字)主流币价虽在震荡中整体向好,却也没立刻造就什么财富神话,“币圈”仍然是一个小众群体。

甚至这个时期,火币的几位创始人李林、杜均、包括谭晨辉(后来的币世界创始人)已经“不务正业”地跑去其他市场寻觅韭菜了。

16年,他们成立了财猫网络,为散户提供A股、美股、港股、黄金、外汇、期货的投资交易和经纪人服务。这家公司在新三板挂牌后,一路亏损,至今业务名存实亡。2017年上半年的营收只有73.16万元,归属挂牌公司股东的净利润为-984.17万元。直到火币成为疾风中心的17年年底,李林才辞去了这家他持有38.27%股份公司的董事长职务。

而这些彷徨和低沉,都只是爆发前的蛰伏。转机出现在多数人记忆犹新的2017年。

正如比特币,以太坊对普通投资者产生巨大影响的节点也并非诞生之日,而是通证(Token)经济兴起之时。

今天,市面上的大部分代币都是基于以太坊的ERC20智能合约发行的,ERC20标准在2015年11月份推出,到2017年4月,ERC20标准被转移到了GitHub的请求中。

这意味着在开源的状态下,通过复制和粘贴代码,一个稍有编程经验的人就可以分分钟创建出一种ERC20代币,并能够兼容以太坊钱包,速度快、成本低。

一些自媒体的文章标题用了这类骇人的标题:《五分钟开发您自己的ERC20代币》,更骇人的是——这标题,是事实。

展开来说,区块链的特性之一是代币生成,获得代码确权。在应用尚未出现突破之前,发币门槛的降低让创业者对“发币”的关注远远大于了项目本身,区块链的这一特性被投机者放大,币多了,韭菜也多了,传说中的“空气币”也出现了。

故事看上去发生在几个月内,实际上是这些手握资源的人多年沉浮,厚积薄发。

无论是曾经车库咖啡里曾寄希望于挖矿、发现此路不通的“车库咖啡”核心团体,还是火币和OKcoin的利益小圈子,都深刻地明白,获客成本和用户教育成本骤降的机会,不容错过。

而一些古典VC的投资大佬,也因为“不能错过风口”的心焦老毛病,陆续入场,这对于币圈影响力的扩散,也功不可没。

一批新项目涌现出来,一批传统项目开始被区块链改造,一批核心团体中的技术型人开始做项目、或是进一步布局送水环节,一批炒币完成了原始资本积累的人募集基金,整个生态迅速成型了。

当时,币值一天翻数倍乃至数十倍的,不在少数。只要完成了首次公开募集,上线交易就被爆拉。抢到份额,即是胜利,很多ICO十分钟就被一抢而空,转手就是真金白银,前赴后继的韭菜们,抢红了眼。

门徒众多的李笑来也在这个时候重新站在了聚光灯下,圈子中央。

这里要补充一句,除了是“比特币首富”,李笑来也是较早认识到以太坊价值的人。他在2016就试探性地发出付费文章《疯狂的以太坊背后是什么》。鼓励大家把认知“从比特币扩展到区块链,认识到ETH的价值”,更在以太坊市值排在十名开外时就预言其价格会涨到400美元左右。

这个时期,他和老猫经手的项目,投资者趋之若鹜,份额难求。

李笑来的故事铺天盖地,例如他首个站台的ICO,曾被称为“五十亿美金空气”,又被奉为“以太坊低TPS解药”的EOS,在口水里几经翻转,今天就不再赘述了。

说说跟李笑来关系紧密的老猫。他是数字货币交易所云币网运营负责人, BCA俱乐部创始人(一个由李笑来早年创建的“比特币生存指南”付费社群)和硬币资本合伙人。

老猫控盘的公信宝,是最早让国内个人投资者认识到 ICO惊人创富效应的项目。老猫在BCA俱乐部中展开私募,设计了250个私募份额,每个人限投2个比特币,他说在接受媒体采访时说:“当时群里有600多人,我推荐完公信宝之后,10分钟内200个人投了,第二天上午剩下50个份额也满了。”

当时的私募价格算下来是0.4元,之后公信股在云币网上线,价格最高涨到30元以上,最高值投资回报率超过30倍。

这并不是个例,当时,一次随机的“网友见面会”,3小时无一人离场。直到老猫宣布,将通过微信抢红包的方式筛选HMS和UIP两个项目私募额度的名单时,现场片刻沸腾。

当时比李笑来还疯魔的,是薛蛮子。

李笑来曾经与薛蛮子共同站台过MLGB这样神奇的币种,在白皮书中,该项目描述为“草泥马本位人工智能体”,token分配写着“购买活的草泥马作为宠物”。就这样一个项目,也轻松地募到了1500万元。

巅峰时期,薛蛮子40天投资了18个项目。